健康診断の仕事で、受診者の方からよく尋ねられるのが、「乳がん検診は毎年受けた方が良いのでしょうか?」という質問です。

現在、マンモグラフィ検査は2年に1回の頻度が推奨されていますが、その理由を明確に説明できる方は意外と少ないかもしれません。

この推奨頻度には、医療経済、がん発見率、そして費用対効果といった、さまざまな要因が関係しています。

今回は、マンモグラフィ検査が2年に1回推奨される背景について、詳しく解説していきます。

結論

さまざまな要因を総合的に考慮した結果、現時点では2年に1回のマンモグラフィ検査が推奨されています。

しかし、毎年検査を受けた方が早期の乳がんを発見できる可能性は高いので、受診者ごとに最適な検査の提案をする必要があります。

1.乳がんの成長スピードと発見率のバランス

乳がんの成長速度は、個人差が大きいものの、一般的に1cmになるまでには数年かかると言われています。

しかし、それ以降は急速に成長し、1〜2年で2cmになることも珍しくありません。

早期発見の目標は、2cm以下の早期乳がんを見つけることなので、2年ごとの検査でも、この目標を十分に達成できる可能性が高いと考えられています。

毎年検査を行うことで、より早期の乳がんを発見できる可能性は高まります。

一方で、偽陽性(実際にはがんではないのに陽性と判定されること)となる確率も高くなり、不要な追加検査や精神的な負担が増加する可能性も考慮しなければなりません。

2年に1回の検査頻度は、早期発見のメリットと、偽陽性によるデメリットのバランスを考慮した、現時点での最適な頻度といえます。

2.検査のメリット・デメリット

マンモグラフィ検査は、放射線被ばくや検査に伴う痛みなど、ある程度のデメリットも伴います。

これらのデメリットと、早期発見による乳がん死亡率低下というメリットのバランスを考慮した結果、2年に1回の検査頻度が適切と判断されています。

3.医療費の問題

毎年検査を行う場合、国が負担する医療費が大幅に増加します。

限られた医療資源を有効活用し、より多くの人が検診を受けられるようにするため、2年に1回の頻度は、医療経済の観点からも合理的です。

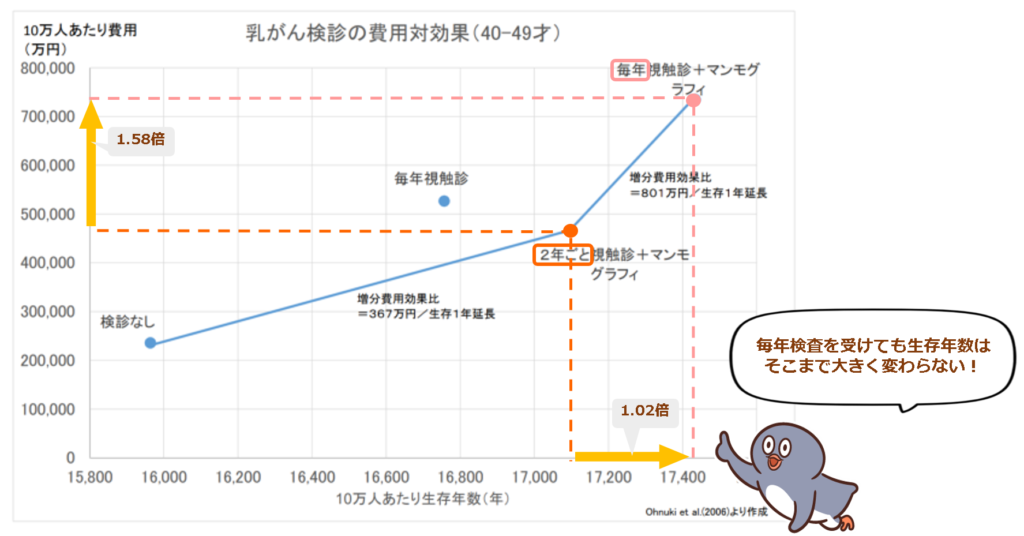

4.費用対効果の観点からの検証

検診の費用対効果を評価する研究では、2年に1回のマンモグラフィ検査が、費用と効果のバランスが取れた有効なスクリーニング方法であるとされています。

つまり、医療費を抑えつつ、乳がんによる死亡率を下げる効果が最も期待できる最適な検査頻度ということです。

40-49才の対象について、最も効果が高い(生存年数の延長に寄与する)のは「毎年の視触診+マンモグラフィ」であったが、最も費用対効果に優れるのは「2年に1度の視触診+マンモグラフィ」である。

※参照:厚生労働省「がん検診の費用対効果」P12-P14

5.個別リスクに応じた柔軟な対応

ただし、乳がんの家族歴がある、高濃度乳房であるなど、リスクが高いと判断される場合には、医師の判断により、より頻繁な検査や、MRI検査や超音波検査などの他の検査方法が推奨されることがあります。

特に、高濃度乳房の方は、マンモグラフィ検査では乳腺とがんの区別がつきにくいため、超音波検査などの併用が有効とされています。

まとめ 2年に1回のマンモグラフィ検査は、現時点での最適な選択!

2年に1回のマンモグラフィ検査は、医療費の効率性、病変発見率、検査の精度、そして費用対効果など、さまざまな要因を総合的に考慮した結果、現時点で推奨される適切な検査頻度です。

最新の情報を確認し、適切な対応ができるように準備しましょう。